Aprender de verdade requer uma conexão genuína com o tema a ser aprendido ou com o próprio processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a obrigação quase sempre gera um certo afastamento, uma vontade de procrastinar e até de boicotar determinada tarefa, salvo quando entendemos a necessidade de cumpri-la e nos conectamos com ela de alguma forma. Naturalmente, quando estamos falando de exigências legais (como prevenção à lavagem de dinheiro) ou de segurança (como uso de EPIs para operar em uma fábrica), o que é mandatório cumpre o papel de, ao mesmo tempo, salvaguardar a organização e as pessoas, criando um espaço de compreensão tácita dessa necessidade. De resto, treinamentos obrigatórios são mais uma forma de comando e controle que provavelmente gera mais ônus do que bônus para todas as partes envolvidas. É sobre esses que vamos refletir daqui em diante.

Falemos sobre o uso da palavra “treinamento”. Não é de hoje que ele tem sido criticado por pensadores na vanguarda da aprendizagem, já que remonta à mentalidade da Primeira Revolução Industrial, ocorrida cerca de dois séculos atrás. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, o termo “treinar” tem origem no francês “traîner”, cujo significado remete a puxar, arrastar, forçar a ir. No dicionário Michaelis, por extensão, “treinamento” (ou “treino”) significa experiência adquirida em qualquer atividade, devolvendo algum sentido ao uso da palavra em contextos diversos de aprendizagem. Ainda assim, trata-se de uma simplificação que muitas vezes desconsidera a complexidade de uma ação ou experiência de aprendizagem – razão pela qual tenho preferido adotar essas expressões na maioria das vezes. Para não dizer que estou sozinho, a própria área de T&D no cenário internacional (Training & Development) vem sendo chamada de L&D (Learning & Development), embora no Brasil ainda prevaleça o uso corrente de T&D (Treinamento & Desenvolvimento) e eu não conheça nenhuma organização que tenha adotado a sigla A&D até o momento.

Vale lembrar que, sim, podemos treinar para ações repetitivas, como atividades esportivas, operar máquinas e apertar parafusos, ou mesmo para habituar nosso cérebro a evitar a procrastinação e coisas do tipo. Mas convém separar as coisas e dar os nomes correto aos bois – nem que seja para mitigar resistências. Nesse sentido, cabe acrescentar que o termo, pela própria etimologia, pode carregar uma noção de “trabalho forçado”, o que nos leva para a segunda parte da questão.

Vale lembrar que, sim, podemos treinar para ações repetitivas, como atividades esportivas, operar máquinas e apertar parafusos, ou mesmo para habituar nosso cérebro a evitar a procrastinação e coisas do tipo. Mas convém separar as coisas e dar os nomes correto aos bois – nem que seja para mitigar resistências. Nesse sentido, cabe acrescentar que o termo, pela própria etimologia, pode carregar uma noção de “trabalho forçado”, o que nos leva para a segunda parte da questão.

Obrigatoriedade

Ao longo de vários anos trabalhando como agente de aprendizagem, sobretudo no ambiente corporativo, tenho visto as organizações sofrerem com o dilema do engajamento. Mesmo quando oferecem excelentes conteúdos em diferentes modalidades e formatos, o real interesse do público é baixo ou inexistente, e as pessoas muitas vezes estão apenas de corpo (ou de clique) presente. O resultado é preocupante, já que o aprendizado efetivo se torna outro dilema. Ao meu ver, ambos os problemas têm uma origem simples:

Em um processo de aprendizagem consciente, só é possível aprender aquilo que se permite.

Isso significa que, para se engajarem (1) e, consequentemente, aprenderem (2), é preciso que os resultados desejados e os objetivos de aprendizagem façam sentido para os participantes de uma ação. Cabe destacar que os nossos cérebros estão programados para o menor esforço possível, a não ser que vislumbrem algum tipo de ganho por executar uma tarefa. Assim, ao impor a obrigatoriedade simplesmente porque é importante para a empresa que as pessoas aprendam o que quer que seja, o engajamento quase sempre é eliminado na origem. Digo “quase” porque naturalmente existem casos em que as ações propostas pela organização vão ao encontro dos desejos e/ou das necessidades das pessoas, criando um cenário favorável – mas isso é bem raro.

Photo by Elisa Ventur on Unsplash

Vou dar um exemplo: quando o meu filho de três anos chega da escola, o que faz sentido para ele é brincar. Ele costuma espalhar vários brinquedos diferentes pelo chão e brinca por todo o território do lar, deixando uma bola aqui, um carrinho ali… Quando vai chegando a hora de dormir, tentamos incentivá-lo a arrumar a bagunça e deixar tudo organizado para o dia seguinte. Obviamente, quando usamos esse argumento, vai tudo por água abaixo, pois, para ele, organizar as coisas é um esforço obrigatório e não faz a menor diferença. Porém, quando sugerimos que ele acerte as bolas no cesto ou dirija os carrinhos até uma “garagem”, a coisa muda de figura, porque passa a fazer parte da brincadeira. Ao final, todas as pessoas envolvidas atingem os resultados e os objetivos desejados: nós, os pais (aqui representando as empresas), que precisamos da casa arrumada, e ele (aqui representando o público), que precisa brincar.

Bônus: quando participamos ativamente do processo, ele se envolve mais e o desfecho é ainda melhor, o que nos faz refletir sobre a importância de as organizações (leia-se lideranças) também se engajarem para o aprendizado das pessoas sob sua tutela.

Embora o exemplo traga uma situação envolvendo uma criança, o que pode levar a questionamentos do tipo “com os adultos é diferente”, no melhor estilo Mário Sérgio Cortella, pergunto: será? O próprio Malcolm Knowles, pai da andragogia, admitiu que em grande medida crianças e adultos aprendem da mesma forma.

Intenção

Voltemos à reflexão anterior. Se conscientemente apenas aprendemos aquilo que nos permitimos aprender, para que haja engajamento e aprendizado efetivo, o processo de aprendizagem tem que ser intencional. Como é impossível alguém ter intenção por outra pessoa, é preciso trabalhar com afinco as camadas em torno das experiências para, então, promovê-las eliminando a necessidade da obrigatoriedade e promovendo uma aprendizagem orgânica. Mas como fazer isso?

A real intenção de aprender vem da compreensão das pessoas do que é importante para elas e por quê. Portanto, algumas possibilidades:

- incentivar todo e qualquer processo de aprendizagem, formal ou informal, fornecendo recursos para as pessoas aprenderem (tempo, dinheiro, conteúdos, autonomia);

- escutar ativamente os desejos e as necessidades do público, e levá-los em consideração na hora de planejar ações de aprendizagem;

- mostrar os ganhos envolvidos em um processo de aprendizagem planejado, e não em torno da participação pura e simples nas ações;

- ser totalmente transparente ao explicar por que a aprendizagem de algo específico é importante para a organização;

- reconhecer de verdade as pessoas que aprendem e instigá-las a compartilharem seus processos e resultados;

- não restringir a aprendizagem exclusivamente àquilo que a organização entende como importante;

- garantir segurança psicológica para que as pessoas aprendam, testem, errem e reiterem.

Photo by Dmitry Ratushny on Unsplash

A aprendizagem intencional é um processo que passa pelo despertar do interesse e pode ser retroalimentado de forma cíclica, fomentando uma cultura de aprendizagem na organização. Uma vez fortalecida, essa cultura torna obsoleta a necessidade de controle, pois as pessoas passam a entender o real propósito de aprender, inclusive aquilo que é importante para a organização.

No fim das contas, não se trata de adotar as mais sofisticadas tecnologias ou de tentar fazer com que todas as ações de aprendizagem sejam agradáveis e divertidas, e sim de promover um ambiente aberto, saudável e seguro com o qual as pessoas se sintam conectadas e onde possam exercer sua plena autonomia, cientes de suas responsabilidades.

E você, o que pensa?

—

Leia também:

Existo, logo aprendo – Parte 1: Educação X Aprendizagem

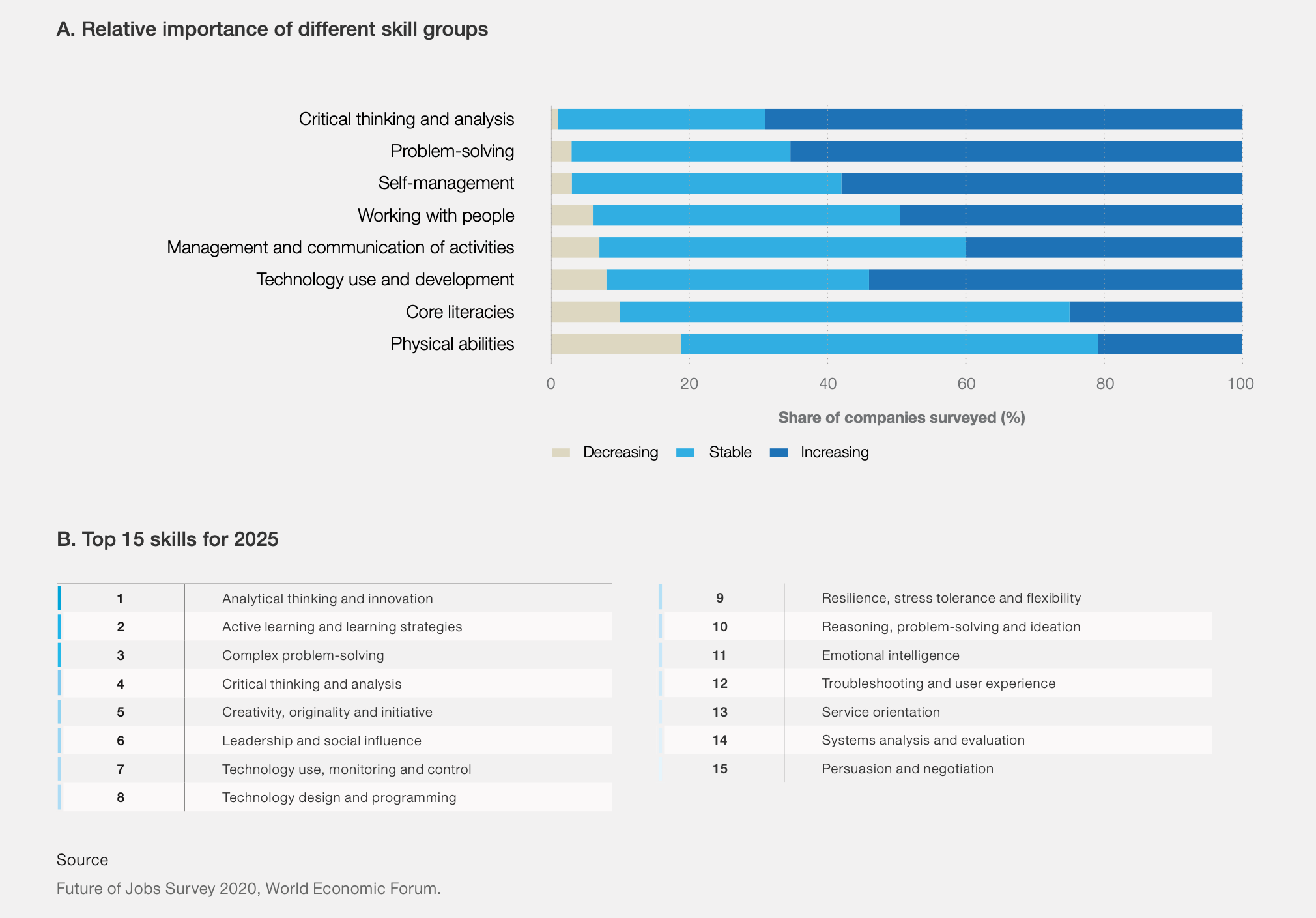

Como será a aprendizagem no futuro? (Parte 1 de N)

—

Siga a 42formas nas redes sociais: